【蔵見学】

蔵見学は春は酒販店向けだけであったが、今回は消費者にも蔵見学の場が提供された。日本酒愛好者にとってはありがたい機会である。

小左衛門氏自ら拡声器で案内していただいた。

洗米機。

以前使用していた和釜。

こちらが新しく導入された蒸し器である。機能は釜と甑と両方の機能を持っている。

蒸し米の温度および圧力を自由に調節できる新鋭機械である。

この機械の導入により、蒸し米の管理の自由度が増した。

搾り器。

自社開発の直汲みの装置。

新しく設置された冷蔵用コンテナー。

【新醸造年度計画】

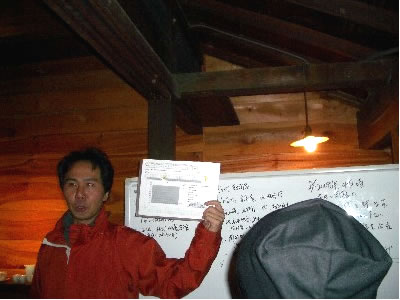

見学終了後、試飲会場に戻り、小左衛門氏から新醸造年度(19BY)の計画の説明があった。これも愛好者には嬉しいことである。

説明のあった項目のみ記載する。

<19BY新商品>

「八反35」広島産 50%純米吟醸

「美山錦」長野産 55% 特別純米

岐阜県限定発売小左衛門

(瑞浪産山田錦100%使用)関西限定発売小左衛門

(播州山田錦100%使用)

<18BYで最後の商品>

純米吟醸仕込47号(瑞浪米)

斗瓶取り純米吟醸各種

(斗瓶は純米大吟醸のみ)直汲 純米大吟醸各種

(直汲 は純米吟醸のみ)

<19BYで最後の商品>

純米吟醸 吟の精

<NEWS>

美山錦 有機栽培 自然共生始めます。

木村(青森)式酒米栽培

北海道の農家の方と取り組み開始12月 小左衛門印の徳利とお猪口発売開始

<次回一般公開>

2008年4月頃、本日と同様の「一般公開」を開催予定。

日程は追ってホームページにて発表される。

【蔵の主】

小左衛門氏の講義が終わり、蔵見学の時に見た銀杏が黄葉の時季の盛りで美しかったので写真を撮りに蔵に出かけた。

この大銀杏は蔵の屋根を突き破って空に伸びている。銀杏が散ると同時に銀杏の実も落ちてくる。それを受けるために青いビニールシートが敷いてあった。

銀杏の木に近づくと年配の夫婦とおぼしき二人が、ビニールシートを片付けていた。写真を撮らせて貰っていいですかとお聞きすると、どうぞと言っていただいた。

続いて説明があった。この銀杏は400年の樹齢があり蔵の創業当時からの銀杏であるとのことであった。お話の内容から推測するとこのお二人は先代の小左衛門ご夫妻のように思われた。

写真を撮り、地面に落ちた銀杏の実を触っていると“触るとかぶれますよと”言われた。

“欲しければあげますよ”と言い、そばの小川の方に行き小さな水車を覗いて、“まだ出来ていないな”と話された。

蔵の敷地の中をかなりの水量の小川が流れており、その小川に網を張った水車を作り、その中に熟した銀杏の実を入れてあるようであった。

水車が回っている内に中の銀杏の実の臭くてかぶれる皮がむけ水に流され、実だけが洗われて残る仕組みのようだ。

里芋とかジャガイモを洗う機械のようである。

タイミングが悪く銀杏がまだ洗われていなかった。運が良ければ、小左衛門ブランドの銀杏が手に入ったかもしれなかった。残念であった。

試飲会場の方に引き返す途中、前かから歩いてきた若い男の人が“こんにちは。いい写真が撮れましたか”と声を掛ける。

どこかでお会いしたような気がするので、怪訝そうな顔をすると、“長珍さんの蔵見学でお会いしました”と説明を受けた。

思い出した。G酒店の関係者で参加していた関東地方の人で蔵人志望の人であった。聞くと、G酒店の縁故で今小左衛門さんの蔵で働いているとの事であった。

いい酒を造って蔵人として成長して欲しいものである。

試飲会場に戻ると、中庭はすでに出店も片付けられて、お祭りの後の静寂の中にあった。

榎木の黄葉が夕日に映えて美しい影を作っている。この庭には季節がある。木枯らしはもう目の前に迫っている。黄葉が美しいのはもう間もなくの間である。

冬の仕込みが終わり新酒が蔵に満ちた後は、若葉の美しい季節になっているだろう。

【感想】

春の試飲会の報告でも書いたが、他の蔵開きとは違って蔵の全貌を見ることが出来る試飲会である。特に今回は消費者に蔵見学・新醸造年度の説明もあり、小左衛門の愛好者にとって春よりも広く深い内容になり、至れり尽くせりであった。

この蔵は新しい酒を造っているが、背景には伝統があることを感じる。俳句で言う不易流行である。伝統を墨守することなく変わるものは変わっていくが、変わらない伝統は流れている。

今後どのように変貌・展開していくのか楽しみである。今回の発見は蔵の主の発見である。

今までは庭の榎木が主と思っていたが、蔵の中に主がいた。

始禄の名に相応しい蔵の主の大銀杏が今の世にも美しい黄葉を散らしていた。地上には無数の実が落ちていた。

小左衛門ブランドの銀杏は販売されるのだろうか。新醸造年度の計画の説明があったが、米の違いによる銘柄が多いようである。

筆者の好みからすれば、軽い広がりのある味わいの酒も造って欲しい。今で言えば、特別純米のような軽さ広がりと旨さを併せ持つような味である。

小左衛門の酒は化粧なしのすっぴん美人の酒が多い様に思われる。ブレンドをどのように考えているのかお聞きしてみたいところである。来年の4月に再び今日の様な「一般開放」が開催されるとのことである。どのような祭りになるか、日本酒の愛好者にとって今から楽しみである。

<雑句>

風一陣バラバラ音する枯葉降る

自然薯の刺身に合わす小左衛門

ほろ苦き茸手にして始禄利く

四百年蔵守り来る大銀杏

元禄の銀杏実なる日蔵祭り

(報告:Y)