2007.11.4

日本名門酒会に参加しました。

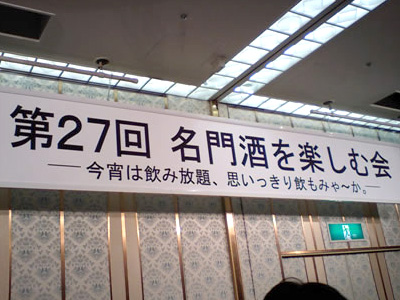

第27回 名門酒を楽しむ会(名古屋支部)

日時: 2007年 11月 4日 (日曜日) 18時00分

場所: 名鉄ニューグランドホテル7階 椿の間

(JR名古屋駅前新幹線側)

参加費:5,000円

N氏から情報提供をいただき「日本名門酒会」に初めて参加」した。会場は名鉄ニューグランドホテル、名駅太閤口の前なので交通至便である。

すでに参加者が多く集まっている。年齢層は高めである。

「日本名門酒会」の公式サイト(内容は体験報告作成時)に拠れば

その発足

『1970年代、「大量生産」「大量流通」「大量消費」という社会背景のなかで、「良質の日本酒」が市場から消えようとしていた時代がありました。そうしたなか、「民族の酒・日本酒の伝統を守り、良質で旨い酒を愛飲家にお届けしよう」という考えから、地方でそうした酒造りをしている蔵元に呼びかけ、1975年2月に、日本名門酒会は発足しました。』

その組織

『日本名門酒会の活動は、お酒の生産・流通・販売を担う、「本部」、「メーカー(蔵元)」、「支部(地方の卸問屋)」、「加盟店(酒販店)」によって組織され、各会員の自主性を尊重するボランタリー方式で運営されています。

これに「消費者(愛飲家)」を加えて、「同志的活動体」のヒューマン・ネットワーク組織として活動しています。それぞれの役割は次のとおりです。

メーカー(蔵元) 伝統的な手法により個性ある良質の日本酒を造る力を持つ蔵元、約80社。

支部(地方卸問屋)担当エリア内で活動する加盟酒販店への物流と、本部・メーカーの情報をもとに専門的なリテールサポートを担います。約30社。

加盟店(酒販店)日本酒の専門店として、高い専門知識により、生活提案を含めて名門酒をお客様に紹介。良酒の普及と対話による消費者との関係作りを担います。約2000店。

消費者名門酒を愛飲されている愛飲家の皆様、また、その名門酒の楽しさを広げる役割を担う料飲店。消費者の声が商品づくりに反映されています。

本部以上の活動のコーディネートおよびマネージメントを担当し、メーカー、加盟店、消費者を結びつける役割を担います。本部は酒の卸問屋(株)岡永の中におかれています。

5つの活動理念

日本名門酒会は本物志向の日本酒を販売することにより、民族の酒である日本酒を守り、その質的向上発展に寄与します。

日本名門酒会は個性のある優秀な日本酒と併せて、本物志向の優秀な商品の品揃えを通じて、愛される個性的な店づくりと情報提供に努力します。

日本名門酒会は品質に応じた妥当な価格で顧客の信頼関係を築き上げます。

日本名門酒会は販売活動を通じて、新しい顧客層の開拓・創造を心がけ、食文化の向上と豊かな生活の提案に寄与するよう努力します。

日本名門酒会は同志的結合をもって互いに協力し、社会に貢献できる大きな理念の実現に邁進します。

この5つの理念のもと、「良い酒を 佳い人に」をスローガンを貫いていきたいと思います。今後とも、私たちの活動にご期待ください。

とのことである。名古屋地区で27回の歴史があり長年の活動実績のある団体である。

会場の前に受付があり受付をすませると、ガラス製の利き猪口と資料を渡される。

会場の右手に入り口から入場する。椿の間はかなり広い宴会場である。

正面にはステージがありその上の壁には大段幕が掲示されている。左右の壁は料理卓。真ん中に参加蔵のテーブルが4列あり、各テーブルに5蔵配置されている。

参加蔵は80蔵すべてではなく、開催地ごとに異なるようである。今回の名古屋の場合、20蔵である。

男山(おとこやま)【北海道】

新政(あらまさ)【秋田】

一ノ蔵(いちのくら)【宮城】

浦霞(うらかすみ)【宮城】

大山(おおやま)【山形】

大七(だいしち)【福島】

越の誉(こしのほまれ)【新潟】

白瀧(しらたき)【新潟】

一人娘(ひとりむすめ)【茨城】

若竹(わかたけ)【静岡】

蓬莱泉(ほうらいせん)【愛知】

久寿玉(くすだま)【岐阜】

若戎(わかえびす)【三重】

酒呑童子(しゅてんどうじ)【京都】

春鹿(はるしか)【奈良】

八重垣(やえがき)【兵庫】

賀茂泉(かもいずみ)【広島】

嘉美心(かみこころ)【岡山】

司牡丹(つかさぼたん)【高知】

西の関(にしのせき)【大分】

各蔵のテーブルでの試飲のほか燗酒コーナーとリキュールコーナーが正面の壁に用意されている。

イベントはスタンプラリーとくじ引きがある。スタンプラリーは奇数番号の蔵と偶数番号の蔵をグループ分けし、スタンプを集めれば飾りが貰えるというもの。くじ引きはお酒が当たる。

料理と試飲を両方追うことは出来ないので、試飲を中心に各テーブルを回ることにした。

各蔵も地方の特産品とか銘柄に合うつまみとか用意してテーブルにおいているので、ホテルの洋風オードブル・料理は必要ないと言えば言える。

すべての蔵を回ることは出来なかったのは、ゆっくりと試飲し、評価を記録する筆者の場合やむを得ない。

個人的な嗜好による試飲結果を報告する。

大七 純米生酛 山田錦 (大七酒造,福島)

厚い酸味の味。クリヤ-である。2年熟成酒。残香に仄かな熟成香。評価8.0。大七 純米生酛 ひやおろし (大七酒造,福島)

厚い酸味の味。老香はない。評価8.0。大七の上級酒の試飲が出来なかったのは残念であった。次回は用意していただきたいものである。

純米吟醸上善如水 (白瀧酒造,新潟)

入り口甘い。酸は柔らかめで、苦渋ない。後口良い。評価8.0。大吟醸上善如水 (白瀧酒造,新潟)

典型的な大吟醸。吟醸香あり。入り口甘く、広がりあり。

苦みは底に抑えられ締めている。評価9.0。上善如水 新酒 (白瀧酒造,新潟)

入り口軽く、酸は軽め、苦味は底にあり、後口良い。

評価8.5。この蔵は新潟にいた頃愛飲した蔵である。新潟らしい綺麗な酒である。

純米大吟醸 おんな泣かせ (大村屋酒造場,静岡)

厚みのある味。やや保存の風味がある。後口は辛み系。評価8.0。本醸造原酒 辛口旨酒 若竹鬼ごろし (大村屋酒造場,静岡)

辛口の、味の濃い酒。残味はピリ系。燗にしたい世界。評価7.5。本醸造 若竹 ひやおろし (大村屋酒造場,静岡)

落ち着いた味だが、アルコールの味が表に出る。評価7.0。久寿玉 純米吟醸ひやおろし 生詰 (平瀬酒造店,岐阜)

スッキリとした酸味。残味も酸味。後口もスッキリ。評価8.0。久寿玉 飛騨の辛燗 特別本醸造 (平瀬酒造店,岐阜)

酸が表に出た味。後口にやや熟成味あり。評価7.5。白吟のしずく 純米大吟醸 (白嶺酒造,京都)

立ち香は強くないが香りよい。甘い入り口、広がりあり、バランスのとれた味で大吟醸らしい世界。後口も良い。評価9.0。酒呑童子 未体験吟醸 (白嶺酒造,京都)

吟醸香は強くない。広がりのある上品な酸味。

後口もスッキリと良い。評価8.8。酒呑童子 純米 ひやおろし (白嶺酒造,京都)

フルーティな酸味の味。底に苦みあり、後味はピリ辛系。

吟醸造り。評価8.5。この蔵は初めて飲んだが、いい酒を造っている。すっきりとして雑味がない。聞いてみると保存温度に注意しているようである。

すべて瓶詰め冷蔵庫保管のようである。純米大吟醸 青乃「無」 (ヤエガキ酒造,兵庫)

軽い入り口、広がりのある大吟醸の世界、酸は薄い、さらさらとした味上品である。かすかな苦味が締めている。

後口もスッキリしている。新潟の端麗酒の世界。評価9.0。八重垣 純米大吟醸 原酒 (ヤエガキ酒造,兵庫)

香りはない。甘い入り口。厚めの酸味。麹の味あり。

後口は辛み系。評価8.8。八重垣 特別純米 白乃「無」 ひやおろし原酒 (ヤエガキ酒造,兵庫)

酸味系の味。底に苦みあり。後味はピリ系。評価8.5。この蔵も初めて飲んだがすべて美味しい酒であった。醸すイメージを持っている姿勢が感じられる。

嘉美心 純米大吟醸 (嘉美心酒造,岡山)

香りは高くない。広がりのある吟醸酒らしい世界である。

評価8.8。嘉美心 純米吟醸 冬の月 (嘉美心酒造,岡山)

フルーティな酸味、旨味より酸味強い。後口はピリ辛。評価8.5。この蔵の酒は初めてではないが、いい酒である。

西の関 純米大吟醸 (萱島酒造,大分)

1升瓶常温2年熟成。保存的な酸の味が中心にある。評価8.0。

蔵の方針かもしれぬが、純米大吟醸を常温保存するのはもったいない気がする。燗酒にすれば上等だとは思うが、冷やで飲みたい。西の関 純米吟醸 (萱島酒造,大分)

酸味系の味。保存臭あり。燗に向いている。評価7.5。新政 大吟醸 佐藤卯兵衛 (新政酒造,秋田)

薄めの酸。広がりあり、大吟醸の世界。苦辛無し。

残味は酸味系。評価9.0。新政 純米吟醸 ひやおろし (新政酒造,秋田)

酸が薄め。広がりあり、吟醸酒の世界。苦味がある。評価8.8。新政 特別純米 ひやおろし (新政酒造,秋田)

スッキリした酸の味。後口も嫌みが無く良い。評価8.5。新政 山廃純米 二百八十号 (新政酒造,秋田)

酸味のある味。やや化学臭に向かう臭いあり。評価7.5。この蔵の酒もすっきりしていい酒である。特別純米も吟醸風である。

若戎 大吟醸 斗瓶雫酒 (若戎酒造,三重) 香りは高くない。広がりはあまりない。酸味系の味。

苦味系の残味。評価8.5。若戎 純米大吟醸 義左衛門 (若戎酒造,三重)

酸味系の味。広がりあり、厚みあり。残味は苦味系。評価8.8。大山 純米吟醸 (加藤嘉八郎酒造,山形)

軽い酸味の味。おとなしい特徴のない世界。評価7.5。男山 生酛 (男山(株),北海道)

酸味系の厚い味生酛の世界。やや化学臭。評価7.5。男山 特別純米 ひやおろし (男山(株),北海道)

旨味系の純米酒の世界。やや保存臭あり、燗向き。評価7.0。一ノ蔵 純米大吟醸 ((株)一ノ蔵,宮城)

香りはあまりない。丸い酸味、苦辛無し。落ち着いた温和しい世界。何か上品さがある。評価が難しい酒、単独でじっくり飲んでみたい。評価9.0。一ノ蔵 ひめぜん ((株)一ノ蔵,宮城) 炭酸飲料風。甘酸っぱい味。評価7.0。

一ノ蔵 発泡清酒 すず音 ((株)一ノ蔵,宮城)

米で造ったシャンパン。甘酸っぱい酸味のあるスパークリングの世界。評価7.5。若い女性向けのワインのような日本酒も落ち着いた純米大吟醸も造ることが出来る蔵である。純米大吟は熟成酒のような落ち着きがあった。

【感想】

初めての参加であったが、歴史があるだけに、内容のある会であった。これだけの内容でホテルが会場で会費5000円は値打ちである。

このような会に参加するといい日本酒を造る蔵が多いことに気づかされる。

思いこみでは、いい酒は寒い地方、北陸・信越・東北に多い。今回の試飲では近畿地方の蔵の大吟醸が美味しかったのが新鮮であった。

灘・伏見の酒は大量・機械生産という偏見を持っていたが、今日利いた「白嶺酒造」「ヤエガキ」の吟醸酒は美味しかった。

酒呑童子という銘柄からは想像できない繊細な吟醸酒であった。四国も良いが近畿にもいい蔵があることが判った。いい蔵は全国に散在するようである。探求の道程は遠い。大吟醸から純米酒、新企画物まであって試飲が楽しい。ただ利くという観点で考えると回り方は蔵ごとでない方がよい。吟醸酒・純米酒・企画物・燗酒は分けて回った方がよい。大吟醸の後に老香のある純米を利いたりすると凸凹道を車で走っているような塩梅になる。

各蔵が用意している肴も面白い物がある。来年は内容を確認して、写真とデータを残したい。

会場確保の関係もあると思うが日本酒との整合性のないホテルのオードブルは必要ないのではないかと思う。各蔵工夫の肴で十分である。今回回れなかった蔵もあり、来年は回り方も考えて参加することにした日本酒の会であった。

(報告:Y)