酒販店の「酒屋はやし」さんと「ごとう屋」さんの共催の蔵見学イベントに参加させていただいた。

昨年も同様の企画があったが、予定が合わず参加できなかった。

長珍酒造さんは一般の見学者は受け付けていないので、貴重な機会である。

名鉄津島駅を出ると、かなり雨脚が強くなっていた。タクシーも目に入らないので、歩くことにする。歩いても、15分ぐらいの距離である。

駅の南の広い通りを、西へ真っ直ぐ歩く、カラオケのシダックスがあったり、ドラッグユタカがあったり、どこにでもある地方都市の風景を歩く。流石に、長珍の看板がすぐ目に入る。

広い道を歩いていくと、民家の、庭、生け垣に、花々が折りからの雨に濡れている。紫陽花が雨に濡れているのは季節感に溢れている。百合のような花もある。花々が雨の中光り輝いている。

雨の中、傘を差して自分の足で歩き、歩く速度で視線を遊ばせる。車では、この世界は見る事は出来ない。

蔵までは、遠い距離ではないが、その間に、いくつものお寺がある。興禅寺の額が目に入る。津島の歴史を感じる通りである。

広い通りが終わり、狭い道に別れるところに目的の長珍酒造があった。

まだ集合時間の10時には、30分ある、雨は降っているが、蔵の周辺を一周することにする。

流石に江戸時代からの蔵であり、広い敷地であり、ぐるりと廻ることになった。

近くには、和菓子屋さん、日本茶のお店があり、古い歴史、伝統、文化のある街、多くは城下町であるが、和菓子屋さんとお茶屋さんは多い。

丁度裏手にあたるところに筏場・片町の説明板が設置されている。

この辺りは5百年前、津島五ヶ村として栄え、金持ちが住まった花の筏町といわれ、片町には薪炭商、料亭が軒を並べていたと書かれている。

津島は名前の通り、港町である。戦国時代には、信長の父信秀が津島の経済力を握り、尾張平定の足がかり、経済的基盤としたとのことである。津島は歴史の町なのである。

長珍酒造の看板の横の引き違い戸を開けて、中に入ると、土間になっている。すぐ右は、事務スペースになっており、正面には長珍の大きな暖簾、その左には長珍の化粧樽、壁の四周には夥しい賞状が掲げられている。これらは、各種鑑評会で表彰を受けたときのものであるらしい。良い酒を造り続けてきた証明書である。

暫くすると、主催者の林さんと後藤さんがガラス戸を入ってこられた。

参加者が、三々五々入ってくる。雨の中、予想より大人数の参加者らしい。

やがて、桑山専務(杜氏でもある)が顔を出され、見学会が開始された。

参加者は、23名。雨の中、予想外に沢山の人が集まった。滅多に見られない蔵であるから当然である。

専務の挨拶の後、参加者の自己紹介が始まり、単なる酒飲みだけでなく、居酒屋、酒店のプロの方が多いのが印象的である。年齢層も中年から静岡から泊まり込みで駆けつけた蔵人志望の若人まで幅が広い。

【蔵見学】

桑山専務から工程に従って、蔵内の見学をしながら、造りに対する考え方、設備に対する考え方の説明を受けた。以下記憶を箇条書きにしてみる。

生産量

先代からの申し送りで、いたずらに石高を増やさない方針である。内容が管理できる生産量にとどめたい。

-

蔵人

仕込みの季節には、新潟から頭以下3人の蔵人に来て貰っている。杜氏は居ない。

(桑山専務が杜氏である。) 水

蔵内に井戸が3本在り、深井戸は洗浄用、仕込みには浅井戸の水を使用している。水質は、軟水であるが、津島が昔海であったことからミネラルが豊富で軟水の中ではやや硬い方である。やや硬めの水の方が、味わいがあり、熟成に向いた酒質になる。

米

米は、色々積極的に使用する方針。兵庫山田錦の他、阿波山田錦も良い米なので評価している。五百万石、八反錦、愛知の若水etc米の特性に合わせ研究をしながら、工夫している。

精米割合、品種により浸漬時間、蒸し仕方が変わってくる。この辺りには、数字で表せない世界があると考えている。

米はそんなに磨かなくても良い、磨きすぎると味が無くなる、味のある酒複雑な味わいの酒を目指している。蒸し

酒造りの中で、蒸しが一番重要な工程だと考えている。蒸し米が中はもっちりと、外はパリッとして、捌けた状態で蒸し上がることが重要であり、これを実現するためには機械では無理なので、和釜と甑を使用している。和釜は蒸し終わりの頃、乾燥した蒸気を出すので、表面をパリッとした蒸しが可能になる。甑も大中小、3種類使い分けている。良い蒸しあがりになるには、米の層の厚さが一定以上必要であり、小仕込みを大きな甑で蒸すことは、最良の状態を実現できない。米の種類、温度等考え、和釜に張る水の量を調整している。

蒸し米を取り出す作業は、大変な労力なので、機械化をするところが多いが、自分としては蒸しに拘るので、機械化は出来ない。

仕込みタンク

昔の大きなタンクは止めて、容量の小さい物に切り替えている。レギュラー物は6000kl、 純米は2000~4000kl、 大吟醸は500~700klと使い分ける。

仕込量が大きい方が醪に力あるのでレギュラー物は大きい方が良く、鑑評会出品酒は温度管理が1度C単位ではなく、1分単位の管理になるので少量の仕込みが向いている。

タンクの形式は、密閉式タンクより、開放式の方が、醪の状態を管理しやすいので開放式を主に使用している。

密閉と開放では酒の味に違いが出る、開放の方が酒がしっかりし、力強い味になる。鑑評会出品酒、大吟醸などは品格が求められるので密閉タンクが向いている。

木桶については、興味はあるが、安全性の問題があり使用してはいない。

搾り

ヤブタ式を使用している。酒の品種により、変える圧力を調整する。

濾過

無濾過原酒は、化粧がされていないので蔵がそのまま出てくるので面白い。

瓶詰め

1本1本手詰めを行っている。機械で行うと味に差が出来る。出来る限り手作業で行う。火入れも手作業で行った方が、味に良い。

保存

保存温度は、品種毎に変えて保存する。レギュラー物は常温で保管。

上級酒は、-6度の冷蔵保存を行う。蔵内に冷蔵庫、戸外に冷却装置付のコンテナーがある。

【試飲会】

見学が終了し、試飲の時間となった。

試飲の場所には、既に1升瓶とつまみが用意されていた。

手前には燗付け器がセットされており、試飲酒をすべて燗にして飲むことも出来るように準備されている。

1升瓶は、ブラインド評価のためラベルが向こう向きに置かれている。

つまみは、チーズと佃煮が皿にそれぞれ用意されている。

チーズの説明は無かったが、カマンベール系のものとオールドアムステルダム

もしくはミモレ系の熟成チーズ。

佃煮は左から、鰹、もろこ、浅蜊。もろこの佃煮は、津島の名産であるらしい。

以下は筆者の独断による試飲酒評価である。

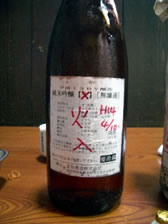

純米大吟醸 無濾過 火入れ 13BY

鼻に近づけるとフルーティな吟醸香、口に含むと林檎のような爽やかな香りがする。

最初甘いが次第に辛くなる。厚みのある味であるが、透明感もある。後口は軽い辛口。

この酒が、最も印象に残った。熟成酒の説明がなかったので、香りの良さと味の厚みから、ブラインド評価では17BY位の印象であった。

後から、13BYとの説明を受け、熟成酒の地平が開けたような気がして新鮮であった。

熟成酒の旨さは何度も経験しているが、香りの良さを感じたことは、今まで無い。

今までの筆者の熟成酒の概念は、常温保存では味醂系と達磨正宗系、低温熟成では滑らかな厚みのある旨さまたは枯れた風情である。香りのある熟成酒は無かった。この酒は、滑らかな旨みに加えて香りの良さがある。立ち香と残り香が微妙に変化する香りの世界がある。この酒の存在を知っただけでも、今日の酒蔵見学の価値は充分である。

残念なのは、この酒が市販されていない事である、その意味では正に一期一会の酒である。

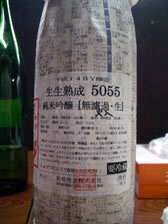

生生熟成5055 純米吟醸 無濾過 火入れ 14BY

香りは少ない。入口は甘く、酸は少ない、甘苦が中心の味わいである。後口は軽い辛味。

純米吟醸 16BY

香りはない。バランスの取れた、厚みのある味。後口も良い。冷や、燗両方良い。

食中酒として最適の酒である。味の癖が無く、厚みもあるが後口は残らない。純米大吟醸 16BY

バランスの取れた味、cよりスッキリした感じ。後口も良い。食中酒として良い。

吟醸酒が好きな筆者としては、冷やではcよりdを飲みたいが、どちらもバランスがよいので、食中酒として最適である。純米酒 17BY 常温熟成

老香有り、厚い旨みの中に酸があり、底に軽い苦味がある。

これは、dまでの世界とは違う世界である。伝統的な味の厚みのある日本酒の世界である。冷やで飲むと老香が鼻先に来るが、味は旨い。燗にすると、香りが気にならなくなり、味も滑らかになるので、燗向きの酒である。熱燗まで大丈夫の味の厚さである。純米大吟醸 禄 12BY 常温熟成

軽い老香あり、香りの終盤に仄かな化学臭。滑らかで、こなれた味の世界。枯れた感じだが、ダレてはいない、酸、旨みは残っている。

燗をすると老香が無くなり、甘さが増え、より滑らかに、味も透明感が増す。後口も良い。

市販されており、入手可能な長珍の銘柄で最も好きな禄の熟成酒である。

しかも、12BYの常温熟成である。まさに、ここでしか味わうことが出来ない究極の酒である。常温で熟成して、まだここまで味が残るのは意外であった。

後口のフーッと消えていく枯れた世界は、油絵ではない水墨画の世界である。

禄を敢えて常温熟成させる必要はないが、どこかで遭遇すれば、飲んでみたい世界である。

つまみと酒の相性については、チーズが酒のつまみに最適であるのは承知していたが、矢張り銘酒と合わせて飲むと再認識される。

筆者の好みでは、吟醸系はチーズ、純米系は佃煮が合う。

aとfはつまみは要らない。それだけそのままの世界を楽しむべき。

b、c、dはチーズとピッタリである。

eは佃煮の味の濃さに負けない味を持っている。

試飲が終了した後、全員一人一人感想を述べたが、aとcの人気が高く、燗好きな人はeをあげていた。

時間は知らないうちに経過し、待ち望んだ蔵見学も終わりの時間を迎えてしまった。

桑山専務、企画者の林氏、ごとう氏にお礼のご挨拶をし、稔りの多い見学の成果と貴重な銘酒と出逢いの感激を心にガラス戸を出ると、既に雨はすっかりとあがり、空は青空であった。

駅へ向かう道、民家の庭の花々は雨に洗われて、瑞々しく太陽の光に輝いていた。

長珍酒造の造りの奮闘振りは若奥様の人気ブログ「日本酒biyori」で拝見することが出来る。

“日本酒biyori”

長珍酒造の蔵見学報告は、これで終わりです。

お急ぎでない方は、以下の感想にお進み下さい。